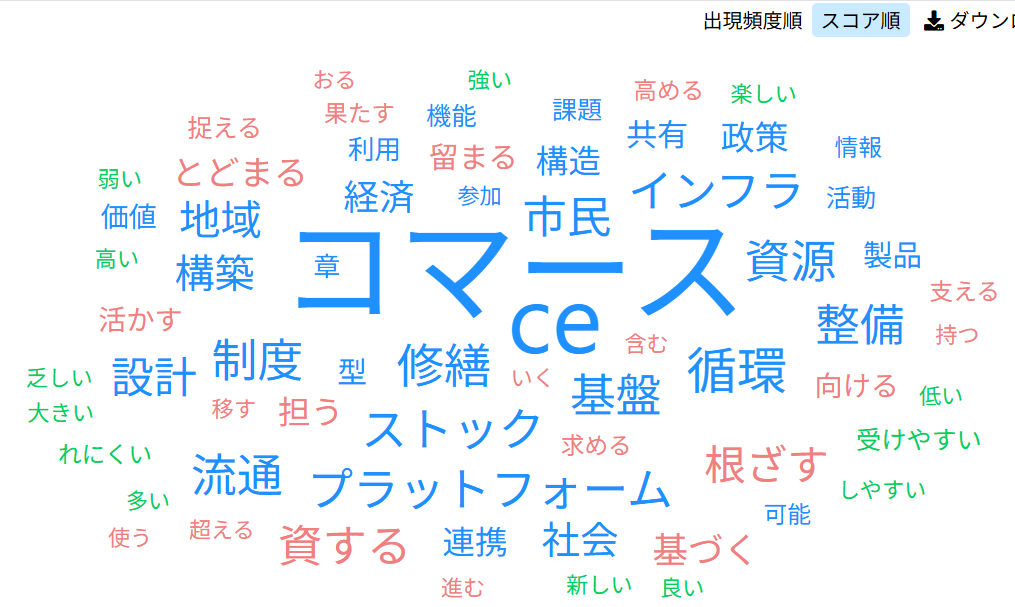

「CEコマースによるサーキュラー・エコノミー基盤の構築に向けて 」― 従来型ECを超える社会実装に向けた構想と提言 ―

第1章 はじめに:なぜ今、CEコマースが強調されるのか

近年、気候変動・資源制約・地政学的リスクといった複合的課題が、私たちの社会経済基盤に深刻な影響を与えている。そうした中で、モノの生産・流通・消費・廃棄という一連のサイクルを見直し、資源の有効利用と環境負荷の最小化を同時に実現する「サーキュラー・エコノミー(Circular Economy)」の概念は、持続可能な社会に向けた核心的な指針として、国際的にも国内政策においても急速に注目を集めている。

これまで、特に日本では、サーキュラー・エコノミーの実装は、行政の廃棄物政策や企業のCSR的なリサイクル活動に依拠してきた。しかし、情報技術の進展と価値観の多様化により、個人や地域、民間事業者が直接的に関与する「流通・利用・再流通」の構造を創出する新たな手段が生まれている。それが、いわゆる「CEコマース(Circular Economy Commerce)」である。

CEコマースとは、製品やサービスを「売ること」から「使い回すこと」「循環させること」へと焦点を移した新たな商取引の枠組みである。単なるリユース・リサイクルの情報掲示板ではなく、モノや機能のストックの所在を可視化し、それを必要とする人々へと効率的に橋渡しする「社会的インフラ」としての機能を担うべきものである。

現代の日本社会は、高度経済成長期に構築された「一方向型の大量生産・大量消費・大量廃棄」の構造から、価値の再構築と循環に基づく新たな経済社会への転換を迫られている。その際に必要となるのは、制度や理念の変革だけでなく、それらを具体的に実装するプラットフォームとしてのCEコマースの確立である。

本稿では、まずCEコマースの基本的な構造とその意義を明らかにし、次に従来型Eコマースとの比較によりその特異性を浮かび上がらせる。そして、既存事例の検討を通じて課題を抽出し、最終章において、それらを克服するための制度的・技術的・社会的な施策について、具体的な提言を行うこととする。

循環型社会の未来を切り拓くうえで、CEコマースが果たすべき役割は大きい。本稿がその可能性を捉える一助となることを願ってやまない。

第2章 CEコマースの基本構造とEコマースとの対比

2.1 従来型Eコマースの枠組みと限界

Eコマース(Electronic Commerce)は、商品やサービスをインターネット上で売買する仕組みとして、21世紀初頭から急速に発展してきた。Amazonや楽天市場、Yahoo!ショッピングといった大規模プラットフォームに象徴されるように、このモデルは特に以下の特徴をもって社会に定着している。

- 新品の商品を中心とした流通

- 製造 → 販売 → 消費 → 廃棄 という直線型の一方向フロー

- 即時配送と大量販売による利便性と価格競争

- 売上や在庫回転率を主とする経済指標の重視

こうした仕組みは、利便性や効率性を追求する現代社会において大きな成果をあげてきた。一方で、その背後には、大量生産と大量消費による環境負荷の増大、過剰在庫と廃棄の問題、商品寿命の短期化など、持続可能性の観点から看過できない問題が顕在化している。

2.2 CEコマースの構造的特徴と目的

CEコマース(Circular Economy Commerce)は、こうした課題への対抗軸として生まれた新しい商取引モデルである。その本質は、「商品を繰り返し使い、資源として循環させること」にある。

- 商品や資源の再利用・再販・共有・アップサイクルを中心とする商流

- ストック(すでに社会内に存在する資源)の可視化と再活用の仕組み

- 利用後の回収・整備・再分配を含んだ包括的設計

- 地域単位での小規模流通による環境負荷軽減

- 利用価値や循環率を新たな価値指標として評価

このようにCEコマースは、商品を使い切るのではなく、いかに有効に次の使用者へと「回していくか」を重視する。言い換えれば、「売って終わり」ではなく「使いながらつなぐ」ことが経済活動の核となる。

2.3 CEコマースとEコマースの比較

以下の表は、両者の構造的違いを整理したものである。

| 観点 | 従来型Eコマース | CEコマース |

| 流通構造 | 一方向・直線型 | 多方向・循環型 |

| 商品の性質 | 新品中心 | 再利用・共有・再製品中心 |

| 中心価値 | 購入・所有・即時入手 | 利用・共有・循環活用 |

| 評価指標 | 売上高・在庫回転率 | 利用率・循環率・価値再創出 |

| 環境配慮 | 付加的CSR対応 | システム根幹に内在 |

| 地域性 | グローバル・長距離配送 | 地域密着・短距離流通 |

このように、CEコマースは単なる「環境に配慮したEコマース」ではなく、経済の構造自体を転換させうる可能性を持った新たな仕組みである。次章では、具体的な事例をもとに、この理論的枠組みがどのように実装されているかを確認するとともに、現時点での課題を抽出していく。

第3章 事例から見るCEコマースの展開と課題

3.1 先行事例から見える実態

CEコマースの萌芽はすでに各地で確認されており、具体的な取り組みとしては、古着や家具のリユースマッチング、余剰食品の地域内流通、工場副産物の企業間取引などが挙げられる。これらの多くは地域単位で展開されており、Z世代の感性を活かしたファッションブランド、自治体と連携した地域プラットフォーム、非営利団体による資源循環ネットワークなど、多様な主体によって実践されている。

3.2 拡張性における限界と課題

これらの実践は一見先進的で魅力的であるが、共通する課題も明確である。

- ストック情報の不足:多くの事例では「出品されたもの」しか見えず、未活用資源の全体像が把握されていない。

- マッチング精度と更新性の課題:取引成立率が低く、出品情報が陳腐化しやすい傾向がある。

- 物流・修繕との分離:情報プラットフォームと実物流や点検機能との接続が弱く、現実的な利活用に結びつかないケースが多い。

- 制度的な裏付けの欠如:廃棄物処理や税制、補助金の設計が現行制度に依存しており、循環前提の取引制度にはなっていない。

- ビジネスモデルの不安定さ:採算性が不十分であり、関与する事業者の多くが補助金依存、あるいは趣味的活動にとどまっている。

3.3 「活動」から「インフラ」への飛躍に向けて

こうした限界を乗り越え、CEコマースを社会の基幹機能として確立していくには、「意識の高い個人の活動」にとどまらない制度的・産業的な基盤づくりが不可欠である。

鍵となるのは、「流通」の概念をストックベースに再定義することである。すなわち、持続的に保有・分散されている資源(使われていないモノ)を前提とし、それを必要とする人や場所に再配置するという、新たなロジスティクスの設計である。

これには以下のような支援体制が求められる:

- ストック情報統合基盤:民間・行政・地域団体が保有するストック情報を統合・更新・検索可能にする共有データベースの整備

- 物流・修繕の地域連携:回収拠点や修繕工房、循環型配送サービスの構築とマッチングプラットフォームとの接続

- 制度的支援の設計:再流通に適した減税制度、利用促進型補助金、リユース資材への品質保証スキームなど

これらの施策を通じて、CEコマースを一過性の活動から、社会インフラとしての地位へと引き上げていくことが求められている。

第4章 CEコマース実現に向けた制度・インフラの課題と対応

4.1 制度設計における不整合とその背景

CEコマースの本格的な展開においては、既存制度との摩擦が頻出している。特に、廃棄物処理法、リサイクル関連法、電気用品安全法(PSE)などの既存制度は、従来の線形経済モデルに基づいて設計されており、再流通・修繕・再販を前提としたCE的活動との間に大きなギャップがある。

- 廃棄物処理法では、使用済み製品が「不要物」と判断された時点で廃棄物として扱われ、再流通・修繕のプロセスが法的制限を受けやすい。

- PSE法や食品衛生法などの安全規制は、再流通製品の取扱いに際し再認証や厳格な対応を求める場面が多く、中小事業者にとって高コストな参入障壁となる。

- 税制においても、中古品・修繕品の取扱いに関するインセンティブが乏しく、循環行動が経済的に報われにくい。

4.2 インフラ構築上の課題

CEコマースをインフラ産業として成立させるには、単なるオンラインマッチングを超えた物理的・制度的支援構造が必要である。

- ストック情報の収集と可視化のための共通プラットフォームが未整備であり、地域内外の資源をつなぐ基盤が不足している。

- 回収・修繕・保管・配送を担う地域拠点やサプライチェーンが脆弱であり、スケーラブルな運用が困難。

- マッチング後の支払い、品質保証、責任所在といった取引プロセスにおける標準化が進まず、トラブルや不信感の原因となっている。

4.3 必要とされる制度改革と社会実装の方向性

本格的な社会実装に向けては、以下のような制度的アプローチが求められる。

- 再流通を前提とした制度設計への転換:製品ライフサイクルを前提とした法制度(例:製造者責任、再流通可能性)へのアップデート。

- 認証・品質保証制度の簡易化とデジタル化:再使用製品の認証制度をコスト効率的に設計し、トレーサビリティと安全性を担保。

- 中小事業者・市民への支援制度:修繕・再販売事業者への補助金、情報発信支援、税制優遇措置などの導入。

- 公共部門のCE調達とストック共有:官公庁によるリユース品・再生材の積極調達と、保有ストックの開示と共有促進。

4.4 データ・ITインフラの戦略的整備

また、CEコマースを支えるITインフラの整備も不可欠である。

- 各種ストック情報を統合的に管理・検索可能とする共通データ基盤の整備

- ログ・利用状況を分析し、需要予測や最適配置を可能とするAI・データ分析機能の実装

- 分散型認証・契約技術(例:ブロックチェーン)による透明性と信頼性の担保

これらの制度・インフラ的改革が同時に進むことによって、CEコマースは一過性の活動を超えて、国全体の資源循環戦略に資する基幹的基盤へと進化することが可能となる。

ここで注意しなければならないのは、ITインフラの推進をトレーサビリティ確保のための情報システムに落とし込まないことである。トレーサビリティは重要ではあるが不使用物のストック情報の一部でしかない。IT基盤は、不使用物の価値を明らかにして、その所有者(発生者)がその価値の明確化をモチベーションに参加するようになって初めて構築できる。

第5章 CEコマースの改善と強化に向けた提案

5.1 小規模事例から大規模展開へ

現在のCEコマースは、個別の先進的・実験的な事例に留まり、全体としての産業基盤や市場形成には至っていない。その背景には、制度・インフラの未整備に加え、持続可能な事業モデルの不在、また市民や企業における意識と利便性のギャップがある。

- 各地の小規模実践は意欲的であるが、スケール化のための仕組み(物流、人材、品質保証など)が欠如している。

- CEコマースを「消費者運動」や「啓発活動」として捉える視点が強く、持続可能な経済循環システムとしての戦略性が不足している。

- 一部の"意識の高い"層を対象とする設計になりがちで、一般市民の参加や企業の業務導入においてバリアが多い。

5.2 ストック基盤整備とコモンズ型モデル

今後のCEコマースの飛躍には、「ストック」を社会的資源として管理・利活用するという視点が不可欠である。

- 地域・企業・行政が保有する製品・部材・資材のデジタル台帳化と、そのアクセス権の共通ルール化

- ニッチ的CEコマースから大規模サプライチェーンの特長を活かした社会的CEコマースの創出

- 共有倉庫、再生工房、修繕ネットワークなど、地域内ストックの循環を担うインフラの設置

- ストックの存在を前提とした需給マッチング・価格形成・所有権移転のメカニズム設計

5.3 政策・制度改革の方向性

持続可能なCEコマース拡大のために、以下のような政策的支援が求められる:

- 中古・修繕・再利用品に関する課税優遇、補助金、社会的認証制度の創設

- 公共調達や公共事業へのCE的発注の義務化と、それに基づく市場形成

- 地域自治体によるCE拠点整備(物流・ストック・修繕の中核機能)への財政支援

- CEコマース事業者に対する法的安定性の付与と、トラブル解決のための紛争処理機関設置

5.4 データとプラットフォームの強化

多様な事業者と消費者が連携しやすいよう、CEコマースを支えるプラットフォームには以下の機能強化が必要である:

- ストックの所在・状態・数量・所有者に関する標準化データの整備

- ログインレスでも簡易利用可能なUI/UX設計

- AIによる類似品提案・最適配送・価格提示などのレコメンド機能

- プラットフォーム運営者の中立性と公共性の担保(非営利・自治体連携型等)

5.5 市民参加と教育・文化形成

最後に、CEコマースを定着させるためには、技術や制度だけでなく、市民の理解と参加が不可欠である。

- 小中学校や地域学習におけるリユース教育、サーキュラー・エコノミーの体験学習の導入

- ワークショップ、地域マルシェ、リユースイベントなどの参加型実践機会の増加

- ストックをめぐる「物語」や「背景」を共有することで、製品の意味と価値を再認識する文化の育成

これらの施策を段階的かつ戦略的に組み合わせることで、CEコマースは小規模な活動を超えて、資源制約時代における持続可能な新しい経済基盤として発展する可能性を持つ。

第6章 CEコマースの国際的視野と将来展望

6.1 世界的動向と日本の立ち位置

サーキュラーエコノミー(CE)に関する国際的な政策動向としては、EUの「サーキュラー・エコノミー行動計画(CEAP)」をはじめ、米国・アジア各国でも資源循環やグリーン経済を志向する枠組みが構築されつつある。そのなかでCEコマースは、デジタル技術とサーキュラー・エコノミーの統合領域として注目されている。

- EUにおけるCEデータ空間構想やデジタルプロダクトパスポートの導入

- 中国のリユース産業の国家戦略的位置づけ(例:再生資源市場の高度化)

- グローバルリテール企業による中古・リファービッシュ製品のEC展開(Amazon Renewed等)

これに対し、日本のCEコマースは政策支援・産業規模・データ整備のいずれも未成熟であり、独自の強みとともにキャッチアップが求められている。

6.2 日本発モデルの可能性

よく「日本型モデル」という表現が強調されるが、現実を無視した掛け声になってはならない。日本には、地域密着型の協同組合、ものづくり中小企業、長寿社会における生活技術の蓄積など、CEコマースを進化させる文化的・制度的資源がある。

- 町工場の修繕・改修技術を活かした地域修繕ネットワークの展開

- 消費者協同組合・生協的な共同利用システムを転用したプラットフォームモデル

- 地方自治体と連携した「公共ストック・共助ストック」構築の取り組み

また、かっては世界の先端をいった3Rシステムを構築してきた下記のような実績と主体がある。

- 家電リサイクルに代表される、生産者、市民、リサイクラー連携システムの経験

- 廃掃法により鍛えられた質の高いリサイクラーの存在

- 廃棄物の社会ストック化を可能としてきたセメント業の存在

これらを「日本型CEコマースモデル」として再定義し、アジアや途上国への知見輸出も視野に入れるべきである。

6.3 グローバル連携とルール形成

今後、CEコマースの国際的なスケール化に向けては、以下のような連携とルール整備が重要である:

- 製品情報・環境性能・修繕履歴の国際標準化(ISO等)への対応

- 輸送・返品・中古取引に関する国境を越えたルール形成

- 多国籍企業によるCE市場形成に対し、地域中小企業が競争力を持つための連携体制

6.4 新たな経済倫理と価値創造

CEコマースの成熟は、単なる物品の再流通に留まらず、「物を循環させること」自体に倫理的・文化的意味を与える経済へと展開する可能性を含む。

- 廃棄を前提としない設計思想(デザイン・フォー・リユース)

- 利用・再利用の履歴を価値とする「サーキュラーストーリー」経済

- 「所有」から「共有・アクセス」への価値転換を支える社会制度の確立

日本のCEコマースは、こうした新しい経済思想の実験場として、またグローバルな対話の触媒として機能しうるポテンシャルを持っている。

第7章 社会への浸透と市民参加の拡大

7.1 CEコマースと市民の日常

サーキュラーエコノミー(CE)コマースは、企業の取組みにとどまらず、市民一人ひとりの生活のなかに根ざすことで真の社会的インパクトを持つ。すでに、リユース品のネット取引や地域のフリーマーケット、シェアリングエコノミーなどを通じて、市民が循環型消費に関わる機会は増えつつある。

- 地域SNSやマッチングアプリを活用した中古品の直接取引の普及

- 地域イベントや教育活動におけるアップサイクルワークショップの展開

- 修理やメンテナンス技術を学ぶ「リペアカフェ」の増加

こうした日常的な活動を、CEコマースの基盤要素として明示的に位置づけ、都市政策や地域振興に組み込むことが求められる。

7.2 市民参加型プラットフォームの可能性

従来のECや行政主導の施策と異なり、CEコマースは「参加型」「関係性指向」であることが重要である。市民がサービスの提供者・利用者の両方を担い、循環の主体となるような仕組みが必要だ。

- 参加者が自らモノ・知識・時間を提供する協同型マーケットプレイス

- 利用履歴や修理履歴に基づく「信頼の可視化」機能の実装

- 地域通貨やポイント制度による行動インセンティブの設計

これにより、市民自身がCEコマースの発展に関与し、持続可能な社会モデルの共創者となる道が拓ける。

7.3 教育・啓発とジェンダー・世代横断的包摂

CEコマースを持続可能な社会基盤として根づかせるためには、教育的・文化的な支援が不可欠である。

- 学校教育における循環型社会に関する教材整備と実践導入

- 高齢者や若者、女性など多様な層が参加可能な「知識循環センター」などの学びと実践の場づくり

- 市民科学・オープンデータ活用による地域課題の可視化と協働解決

市民の生活者感覚に根ざし、多様な人々が関わりあえるCEコマースの構築は、日本社会の包摂性と創造性を高めると同時に、新たなコミュニティの再編をもたらす可能性を持つ。

7.4 社会的認知とメディア戦略

CEコマースの認知拡大には、メディアの果たす役割が極めて大きい。単なる環境配慮行動としてではなく、創造的・経済的・文化的価値を持つライフスタイルとして再定義し、発信する必要がある。

- テレビ・新聞・SNSなど複数媒体を活用した好事例の周知

- インフルエンサーや地域リーダーを活用した波及効果の創出

- ドキュメンタリー・アート・ゲームなど表現活動との連携

CEコマースを「格好良い」「楽しい」「役に立つ」活動として浸透させることが、社会変革の原動力となる。

市民の自発的な参加と共感が、CEコマースを一過性のトレンドから持続可能な社会基盤へと進化させるカギである。次章では、そうした社会変革の主役となる市民の可能性と、CEコマースの社会的意義について総括を試みる。

第8章 総括と今後の展望

8.1 CEコマースの意義と再定義

CE(サーキュラーエコノミー)コマースは、従来型の一方向的な物流・消費構造から脱却し、資源循環と価値の共創を基盤とする新たな経済モデルである。その本質は単なる「再利用」や「再販売」ではなく、モノ・サービス・人間関係の再接続によって社会と経済の関係性を再構築する点にある。

- 資源の消費を抑えつつ、既存のストック(在庫・製品・知識・技能)を最大限に活用する発想

- 所有からアクセス、供給から共創、利用から循環へと価値観を転換するライフスタイルの提案

- 環境・経済・社会のトリプルボトムラインに資する次世代型ビジネスモデル

このCEコマースの捉え直しは、経済合理性と社会包摂性を両立するという観点からもきわめて重要である。

8.2 残された課題

本書で示したように、CEコマースには多くの可能性がある一方で、以下のような課題も依然として残されている。

- 産業・制度・インフラが従来のリニア経済構造に最適化されており、CE移行への障壁が高い

- 小規模な先進事例に留まり、社会全体へのスケールアップの仕組みが欠如している

- データ・信用・安全性などの信頼基盤が未整備であり、市民参加のインセンティブが不十分

- モノの流れだけでなく、ストックの管理や共有を促進する仕組みが未整備

これらの課題を正面から捉えた政策設計とプラットフォーム構築が、CEコマースの社会的実効性を高める上で不可欠である。

8.3 今後に向けた展望と提案

今後のCEコマース推進にあたっては、以下のような方向性を打ち出すことが必要である。

- 政策連携の深化:環境・産業・福祉・教育といった複数の政策領域を横断する統合的な政策パッケージの構築

- インフラ整備の抜本的見直し:物流・情報・金融の三層において、循環性を前提としたシステム改編

- プラットフォーム機能の拡張:マッチングだけでなく、ストック情報の共有、修理・再製造ネットワークの構築、信頼可視化など多層的機能の搭載

- 教育と文化の変革:循環型社会の理念と実践を次世代に継承する教育カリキュラム、創造性や遊び心を活かした文化活動との接続

- 地域拠点の戦略的育成:地域の循環実践を軸にしたローカル経済圏の形成と、全国ネットワークによる知識・資源の流通

CEコマースは、環境負荷の軽減だけでなく、社会構造や人々の関係性の再構築にもつながる革新的な挑戦である。小さな実践の集積を社会の新たな基盤へと昇華させるには、企業・行政・市民が共にビジョンを共有し、協働して進む必要がある。今まさに、その道筋を描き出し、実行に移す時期に来ている。

(文責: サーキュラーエコノミー・広域マルチバリュー循環研究会 代表 原田)

/